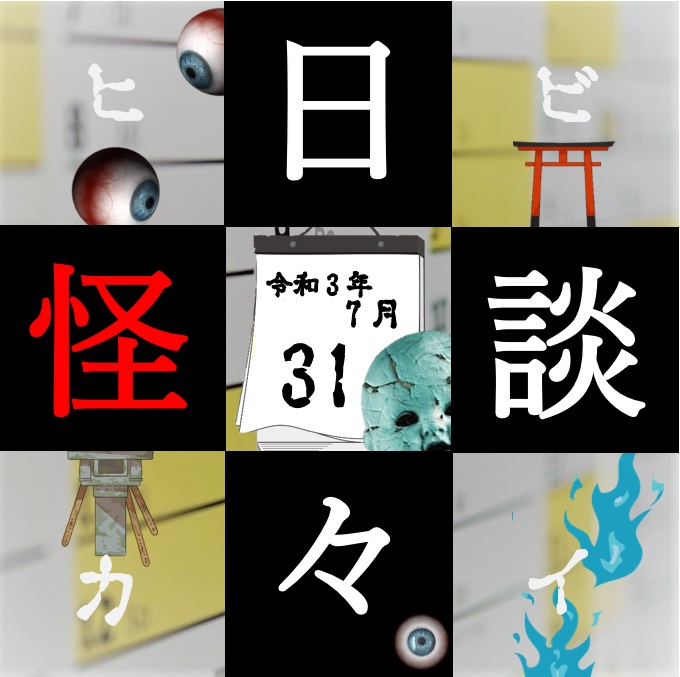

【日々怪談】2021年6月21日の怖い話~飯島の兄貴

【今日は何の日?】6月21日:がん支え合いの日

飯島の兄貴

「死んじまってから、二十五年。いや、もう二十六年か」

あたしも歳を取るもんです――。

伊波さんは白髪頭を掻くと、〈飯島の兄貴〉について話し始めた。

飯島の兄貴は身体も大きく、若い頃からやんちゃで喧嘩っ早かった。

だが持ち前の華やかさと気っ風の良さ、そして面倒見の良さで、街の札付きからも色々と頼りにされていた。

「だけどね、最後まで付いてたのはあたしだけでしたよ。長らく一緒だった姐さんも、いつの間にかいなくなっちゃってね」

切っ掛けは、腹におできができたことだった。

それが日を経るごとにどんどん大きくなる。

ついに破裂して穴が開いた。最初は小指の先ぐらいの穴だったが、それも次第に広がって、いつでも黒い血と濁った膿をびゅうびゅうと吐き出す、噴火口のような穴に育っていった。

飯島の兄貴は、腹に何重にもさらしを巻いていたが、それにも血が滲んでいた。

マンションの部屋には生臭さと鉄臭さ、そして硫黄のような臭気が染み付いていた。

周囲は何度も病院に行けと言ったが、飯島の兄貴は頑なに病院行きを拒んだ。

「でも、その日は朝から痛みに耐えきれない様子でね。包帯の下に大きな穴が開いてて、中が赤黒い血と黄色い膿でべったりってのは嫌って程知ってんですよ。だからもう、たまらなくてね。兄貴には内緒で救急車を呼んだんです」

兄貴は伊波さんに怒声を上げることもできなかった。サイレンの音が聞こえてくると、小声で〈ありがとうな〉と囁いた。

これで助かる。兄貴も楽になる、伊波さんはそう思ってほっとした。

そのまま入院、手術となった。

数日して見舞いに行くと、兄貴は病室で安静にしていた。

「よう、伊波。ありがとうな」

命の恩人だと頭を下げた。何か、憑き物が落ちたような穏やかな顔をしている。

だが伊波さんは、兄貴の腹の上にコーヒーの缶ぐらいの大きさの全裸の女が座っているのが気になって仕方なかった。

女は伊波さんに背中を向け、尻をぺたんと付けたまま腰を前後左右に動かしている。

兄貴は気付いている様子もない。その小さな女は、布団越しに自らの股間を兄貴の傷の位置に擦り付けている。

伊波さんはその背中に目を奪われた。

小さな小さな女の背中を、どれだけの間見ていただろう。

「おい、伊波!」

兄貴の声で我に返った。何か話し掛けられていたようだが耳に入っていなかった。

また明日見舞いに来ると言って、そそくさと病室を出た。

もう小さい女は消えていた。

飯島の兄貴はすぐに退院できると期待していたが、本人の意に反して入院は長引いた。

そして半年もしない間にガリガリに痩せてしまった。癌だった。

「色んなとこに転移しててね。内臓やられると食えないんですよ。昼飯とか出るじゃないですか。食おうとするんです。でも駄目。じっと睨んでは口に運ぼうとして――それを繰り返してね」

伊波さんはその場面を思い出したのか、眉を顰めた。

「結局ね。飯島の兄貴は多臓器不全で亡くなりました。例の小さい女は兄貴が亡くなるその日まで、見舞いに行く度に毎回腹の上で腰を振ってましたよ」

そして伊波さんは目を閉じ、眉間に深く深く皺を刻んだ。

「今も線香焚く度に鼻の奥で血と膿の臭いがしてね。あの女の後ろ姿を思い出しちまうんですよ」

――「飯島の兄貴」神沼三平太『恐怖箱 百聞』より

シェア

シェア ツイート

ツイート