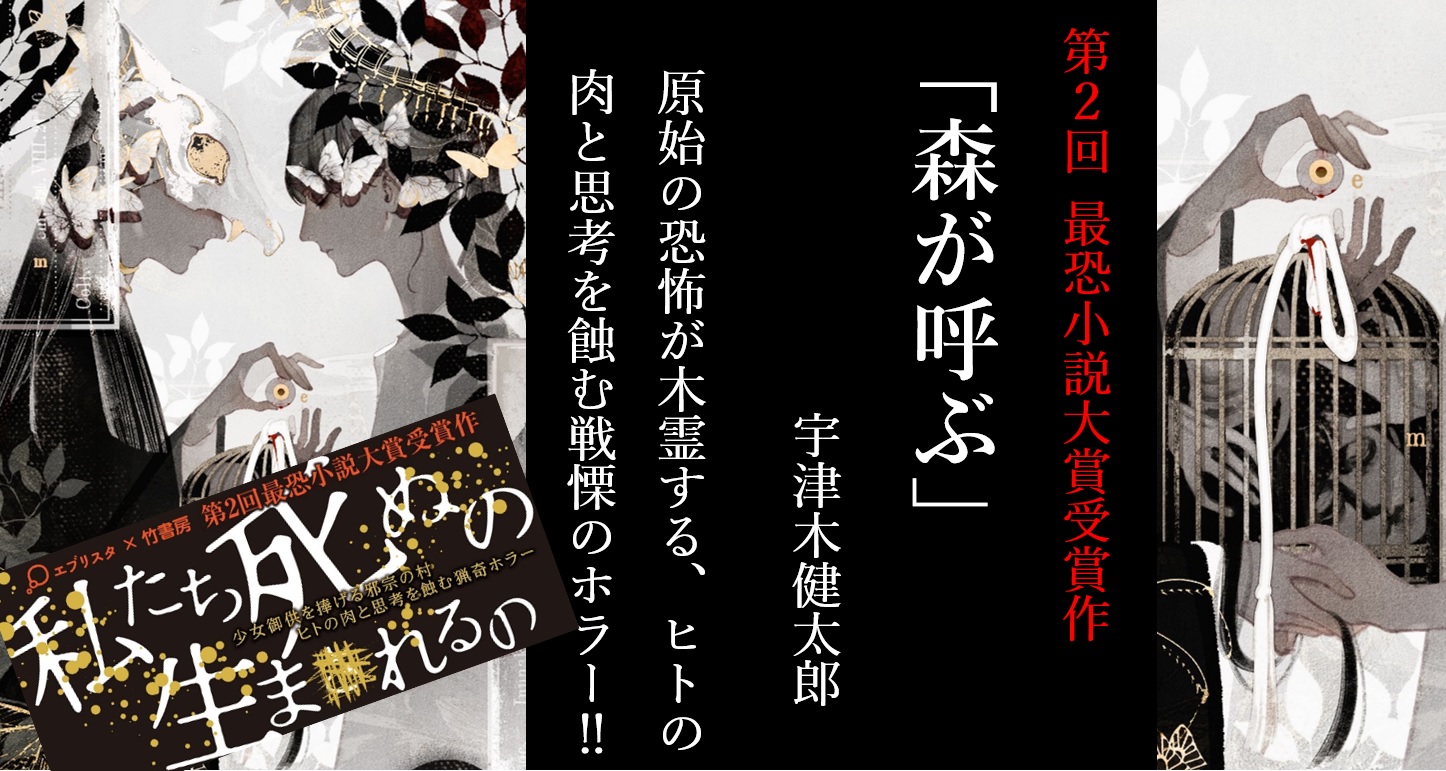

第2回最恐小説大賞長編受賞作『森が呼ぶ』作者の宇津木健太郎さんインタビュー

第2回最恐小説大賞を受賞した注目のファウンドフッテージホラー 『森が呼ぶ』(宇津木健太郎)が、7/15に発売となりました。その魅力を作者の宇津木健太郎さんのインタビューとともにご紹介いたします。

最恐小説大賞とは?

小説投稿サイト〈エブリスタ〉と竹書房がノールール、ノータブーで募る全く新しいホラー小説の賞です。 心霊、サイコ、サスペンスなどジャンルは不問、とにかくいちばん恐い話を決めようという目的のもと生まれた、バーリトゥードなコンテストです 。第1回は長編の『ヴンダーカンマー』(星月渉)と、短編連作の『怪奇現象という名の病気』(沖光峰津)がW受賞。第2回は短編連作『視える彼女は教育係』(ラグト)、そして長編の本作『森が呼ぶ』(宇津木健太郎)が選ばれました。

『森が呼ぶ』のあらすじ

出版社の小説大賞に送られてきた一篇の小説原稿。

それは失踪した昆虫学専攻の大学院生から著者・宇津木の元に送られてきた〝奇怪な手記〟だった――。

森奉教という土着の宗教が根づく山村、犬啼村。

村の神事を司る狗神家の次女・阿字蓮華は、死んだ姉に代わり、急遽村に戻って家督を継ぐことに。

大学院での研究も半ばに窮屈な村に囚われて生きることになった親友の身を案じ、手記の綴り手である「私」はお盆休みの間、フィールドワークを兼ね、犬啼村を訪れる。

おりしも村は二十年に一度の大祭前夜。

祭りの取材にきていた大学准教授・鵜飼とともに奉森教の歴史を調べるうち、「私」は村に隠された恐ろしい秘密を知ってしまう……。

第二回最恐小説大賞受賞、原始の恐怖に震撼するファウンドフッテージホラー!

詳しくは☞こちら☜をご覧ください。

気になる冒頭も全文公開していますので、まずはここからCHECK!

☟ ☟ ☟

宇津木健太郎さんインタビュー

作者の宇津木健太郎さんにこの作品への想い、執筆裏話などを伺いました。

――まず、宇津木さんがこの話の着想を得たのはいつ頃ですか?

宇津木:原型を思いついたのは、四、五年前だったと思います。

新卒で入った職場がかなりキツくてほぼ断筆状態になっていた時期があって、退職してから半年ほど休みました。

その頃たまたま、画家を目指していた小学校時代の同級生が個展をやることを知って、「このままじゃいけない」と一念発起しました。

作家として活躍する夢はずっと持っていたけど、まだ応募もろくにしていなくて、まだ自分は何も成してないじゃないか、と。

それから、応募を意識した長編を短期間に何本か書いたんですが、『森が呼ぶ』の初稿はその時に生まれました。

――思ったより前から誕生していたのですね! ただ本作の持つ独特の空気感、淡々とした中に垣間見える荒々しさや、むき出しの生存本能などは、当時の宇津木さんの心境とシンクロする部分もありそうですね。

宇津木:はい。でも、舞台とプロットの基本的な流れ以外は今の完成形とはかなり違っていて、本作でいう「名前の無い語り手の主人公」が阿字のポジションだったんです。

―-それは大手術というか、作品としては大きな変化ですね。

宇津木: ええ。 ただ、書き上げてから読んでみてあまり面白くなかった。そこからかなり内容を変更して、ようやくエブリスタに投稿したバージョンが完成しました。

――いったん書き上げてから大胆な改変があったというのは驚きですが、普段の宇津木さんの執筆スタイルはどのような感じでしょうか?

宇津木:かなりしっかり決めて書きます。書きたいテーマやモチーフ、或いはラストシーンを思い浮かべて、 それを主軸にして物語のあらすじを作りながら、キャラクターを配置していきます。

だから、満足できる作品ができるかどうか、本文を書き始める前のプロットの段階で結構決まるんです。

逆にプロットに納得できないまま取り敢えず書き始めてしまうと、途中で苦しくなったり、半分以上書いたけど最初から書き直し、ということも何度かやりました。

そういう意味では、『森が呼ぶ』もかなり書き直したタイプの書き方をしてます。

――緻密な執筆スタイルですね。キャラが自由に動いていくのに任せるのではなく、明確な意図をもって動かしていく。読みながらかちりかちりと時計のネジを巻いていくような心地よさがあります。伏線の張り方なども計算されていて、読み終わった時に設計図が見えてきますよね。

ホラーはよく書かれるのですか?

宇津木:いや、それが全然(笑)長編は結構な数を書いてきたんですが、ファンタジーだったりサスペンスだったりSFがメインで、ホラーを書いたことは無くて。それで、短期間に集中して書いた時期にふと、「そう言えばホラー好きなのに書いたことないな」と思ったんです。

じゃあ、自分が思う一番恐ろしい話を書いてやろう、と。小説、映画、漫画、ゲームと幅広いホラーコンテンツに触れてきた自分の経験から、どれだけ怖い話が作れるだろう。そう考えて、「自分が怖いと思うもの」を詰め込んで、この話ができました。

――それで 『森が呼ぶ』 が誕生したと。このお話には様々な種類の恐怖が折り重なっていると思いますが、お話の中の一節「分からない、という至上の恐怖」という言葉が出てきますよね。それは人間の脆さをよく突いていると思います。

――物語の語り手である「私」は昆虫学が専攻の大学院生という設定ですが、まさに虫が本書の核でもあります。昆虫学は宇津木さん自身のご専攻と関係がありますか?

宇津木:いや、専攻は英語でした。今まで書いてきた作品ではその英語を絡めた要素を書くことはありましたが、今回はあまり役に立ちませんでしたね。

――英語! てっきり理系の方なのかと思っていました。

宇津木:知らない分野や知識は勿論、なるべく調べるようにはしていますが、僕の場合ちょっと変わってて。

使いたい知識を調べるのではなくて、自分の人生で触れてきた知識の中から「そういえばあんな情報があったな」と思い出して、その記憶と知識を捕捉するために調べる、という変な調べ方をすることが多いです。

本作も、特定の参考文献は無くて、本当に自分の知識をベースに書いた専門知識がほとんどです。

最近ようやく、書く前に資料を集める、ということを学びました(笑)

――ご自身の経験の中に自然にストックされていった知識・情報から広がっていくと。ちなみに、虫とたわむれるような少年時代でしたか?

宇津木:小さい頃は捕まえて遊んだりしてましたね。ただ、大きくなったらダメになりました。

そういう人は多いと思いますが、大きくなって、細かいところが見えるようになってしまうと、虫の造形があまりにもヒトとかけ離れている点が不気味に思えてくる。ヒトには不可能な動きをして生きている様子が、どことなく恐怖を感じさせるんじゃないでしょうか。

――それもまたある意味での「分からないという怖さ」ですね。

宇津木:でも、そうした人とは全く異質の存在だという所に神秘性や魅力を感じる人も居る。『森が呼ぶ』ではそうした、読者の多くが虫という身近な存在に対して抱いているだろう生理的な恐怖と、魅惑的感覚の両方を刺激するような作品にしたかった。

だから、重要な要素である「虫」に焦点を当てて物語を書きました。

――宇津木さんは埼玉県ご出身とのことですが、生まれ育った町の環境、原風景はどのような景色だったのでしょうか。話の舞台となる犬啼村は、かなりの僻地ですが、そうした田舎への憧れはありますか?

宇津木:僕が生まれ育ったのは、バイパスが近くにある住宅地です。都会とは呼べないけど、自然に囲まれた環境でもない。でも、自転車で十分も走れば田んぼが広がってて、鉄塔がずっと遠くまで続いてるのが見えるような、そんな場所があります。晴れた日は、そのアンバランスさのコントラストに惹かれる、素敵な光景が見られました。

犬啼村への憧れは…どうでしょう。自分の住んでる地域の住民や街と変わらないのに、何か一つだけ大きく他と違っている、という環境は魅力かも知れません。でも、人の一生が村の中でほとんど完結してしまうほどの閉鎖的なコミュニティを想定して生み出した村なので、阿字と同じく、やがて離れたくなるような村だと思います。

自分が生み出した村だけれど、物語が終わった後の村がどうなっているのかは、少し興味はあるかも。

――その犬鳴村ですが、モデルとなる地方、想定している土地はあるのですか?

宇津木:村社会特有の閉鎖的な環境や息苦しさ、外に出られない窮屈さのある環境、という舞台設定を想像して作ったので、モデルは無いですね。

ただ、そういう雰囲気や環境も、人から聞いたりネットの伝聞で仕入れた知識なので、どの程度リアリティのあるものか、その設定をどれだけ本編とその環境を絡められるかというバランスを考えながら書きました。上手く表現できてると嬉しいですが。

勿論、過疎地や地方の小さなコミュニティが暗いものばかりでないことは承知していますが、閉じた社会は排他的になる構図はどこにもあると思います。

マクロなスケールで言えば、学校のいじめや、ご近所の陰口や噂話。そうした、身近に、肌で感じられる不快感や居心地の悪さ、ローカルな因習などに対する不信感を、物語冒頭の静かな恐怖として描いたつもりです。

――村、というのは分かりやすい例えですが、閉じたコミュニティ、サークルは都会や田舎にかかわらずこの世界のどこにでも存在して、そこにはなにがしかの闇があるものだと思います。(編集部注※奇しくも、第1回最恐小説大賞受賞作の『ヴンダーカンマー』もそうしたある種の閉鎖社会が舞台となっている)

――今回、宇津木さんが気に入っている登場人物はどなたですか?

宇津木:やはり阿字蓮華ですね。先ほど言った通り、元々は彼女が本作の「名前の無い主人公」だったんです。なので実は、本作の「私」よりもバックグラウンドをしっかり組み立てています。

奉森教に支配された村で、個人ではなく狗神という記号として生きなければならず、自分の人生に苦しむ。

そして狗神としての務めを気丈に果たそうとする一方で、親友に頼り切ってしまう危うさもある。だからと言うか、奉森教の根付いた犬啼村という存在とその設定自体もお気に入りです。 (編集部注※奉森教とは、物語の舞台となる村で信仰されている土着の宗教。阿字家の当主はその生き神=狗神として存在している)

――創作の中で悩まれた点、苦労した点を教えてください。

宇津木:日記や記録に書かれた文章を再現する、という大前提となる制限を設けてしまったことで、それまでの自分の作風やスタイルから離れてしまった点が多くなったのが悩みどころでした。

例えば、登場人物の変更時にアスタリスクを使ったり、三点リーダーで話のリズムを区切ったり、 行間を空けて一文だけを際立たせたりという書き方を演出の一つとして使うことが多かったのですが、日記でその表現方法は不自然だなと。

結果、かなり読みにくくなってしまったんです。受賞時の批評でも指摘をされまして。

でも、それからの創作活動で「読みやすさ」について常に心掛けるようになる、大事な指摘になりました。

そんな文章だったので、校正の段階で、読みやすさと雰囲気のバランスを取りながらどう修正するかに結構頭を使いました。

――リアルさという点からいえば、日記や記録の再現ですから読みにくいところがあって当然ですが、それを小説としてどう昇華させるか、どう見せるかという点は確かに悩むところですよね。分かりやすさがチープになってもいけないし、かといって雰囲気に頼りすぎたり酔い過ぎたりしてしまうと、自分本位の不親切な文章になってしまう。結果的に、最終稿では絶妙なバランスを維持できていると感じます。

宇津木: 受賞時からさらに進化した形で本になったのではと思います。

――根源的な質問になりますが、宇津木さんにとって「恐怖」、「ホラー」とは?

宇津木:モチーフという意味では十人十色なのでなんとも言えませんが、「一番恐怖を感じる時」という意味で言えば、やはり「どれだけ身近なものとして捉えるか」だと思います。

家族や友人や家を失う、自宅に異物(虫でも不審者でも幽霊でも)が存在する、そして自分が死にそうになる……といった、「自分が体験する恐怖」というのがやはり一番怖い。

だから本作でも、読者がより作品の中にのめり込めるように工夫をしました。

主人公から目立った特徴と名前を消す。独り言のように一人称で語らせる。全編書簡形式で描写する。主観的な描写や演出を多用する。

そうすることで、読者と「私」を一体化させたかった。現実とフィクションの垣根を壊して、読者を物語の中に引きずり込みたかった。

映画でいうスクリーンの壁、漫画でいう二次元の壁、小説でいう文字という壁。それを壊して現実と虚構の区別をつかなくさせて、「もしかしたら本当に…?」と思わせたい。

本作を書いて常に考えていたのは、そういうことでした。そのために、この本はこの物語になり、この書き方、演出をすることになったんです。

読者の方に伝わるといいなぁ。

――きっと伝わることと思います。さきほど、お気に入りの登場人物は阿字蓮華というお話がありましたが、この主人公=「私」は誰の心にもすっと入ってくる人格で、誰もがこうありたいと思うような正義感と勇気を持ち合わせながら、その実ごく普通の弱さをもった人間であり、宇津木さんが意図しておられる読者との一体化が無理なく実現するキャラクターだと思いました。

装画のアオジマイコ先生とはそこまで踏み込んだ打ち合わせはしなかったのですが、期せずしてその意図は伝わっていたのかもしれません。作品を読んでくださった上で今回の素晴らしいカバー絵を仕上げてくださったのですが、あえて顔の細部まで描かない少女の画はコンセプトどおりだと思います。

最後に、次回作の構想をお聞かせください。

宇津木:今はまた、SF系の話を書いています。ホラーとは全く関係ないですが、

ただ、ホラー系で一つ閃いたプロットもあるので、いつか形にしたいです。

『森が呼ぶ』は事象を中心とした話ですが、新たに思いついたのはもう少しキャラクター性に寄った話になりそうで、自分でもどんな物語が広がっていくのかまだまだ未知です。これからじっくり楽しんで考えていけたらと思います。

――キャラクターが立ったホラーというのも、面白そうですね。楽しみにしています。

宇津木さん、ありがとうございました。

いかがでしたか?

読み手が主人公に同化していってしまうような、この世の「あわい」が曖昧になっていく心許ない恐怖、何も分からないという根源的な恐怖、生命が脅かされるという原始の恐怖、様々な恐怖がじわじわと心を蝕んでいく『森が呼ぶ』の世界。ぜひ体験してみてください。

著者プロフィール

宇津木健太郎(うつぎ・けんたろう)

埼玉県越谷市出身。本に囲まれた家に育ち、気付いたら小説を書き始めていた。各賞への小説の応募や投稿を当たり魔的に繰り返し、ようやくエブリスタ×竹書房「第二回最恐小説大賞」長編部門にて本作『森が呼ぶ』が大賞受賞。プロフィール欄で遊ぶことを目標の一つにしていたので遂に夢が叶ったと歓喜するも、何を書こうか迷っているうちに一時間が経過している。カフェイン中毒。

宇津木健太郎/著

(装画:アオジマイコ)

四六並製・224ページ

定価:本体1500円+税

発行:竹書房

エブリスタ×竹書房が募った恐怖の頂点、第2回最恐小説大賞長編受賞作。

少女御供を捧げる邪宗の村。ヒトの肉と思考を蝕む猟奇ホラー

最恐小説大賞の本

第1回長編部門受賞

『ヴンダーカンマー』

星月渉(装画:ねこ助)

エグさの限りを詰め込んで、なお透明。正負、善悪、すべてを振り切った鬼子のイヤミス!

第1回短編連作部門受賞

『怪奇現象という名の病気』

沖光峰津(挿画:目黒詔子)

入院患者が自身の体験を語る10の怪顧録。精神病棟の警備員が覗く狂気の裏の真実!

第2回短編連作部門受賞

『視える彼女は教育係』

ラグト(装画:紺野しまこ)

頼れるセンパイ(♀)は啖呵(呪詛)で霊をしばき斃す! 怪奇現象が止まらない、痛快ノンストップホラー!

この記事が気に入ったら

フォローをお願いいたします。

怪談の最新情報をお届けします。

シェア

シェア ツイート

ツイート